アクリル絵の具や油絵の具を使った重ね塗りの技法の名前はたくさんあります。

混乱する方もいると思うので、整理してみます。

| この記事で説明する重ね塗り技法の一覧です。

1.ウォッシュ(薄塗り) |

それでは個別に解説していきます。

1.ウォッシュ(薄塗り)

多めの水で溶いた絵の具を下の色が乾く前に薄く塗ること。

主に水彩絵の具で使われてきた技法です。

洗うように塗るというところから名付けられたようです。

重ね塗りするときに完全に下の色を隠すのではなく、活かすように塗ります。

塗りつぶすのであればウォッシュと呼べなくなります。

2.グレーズ(グレージング、透明)

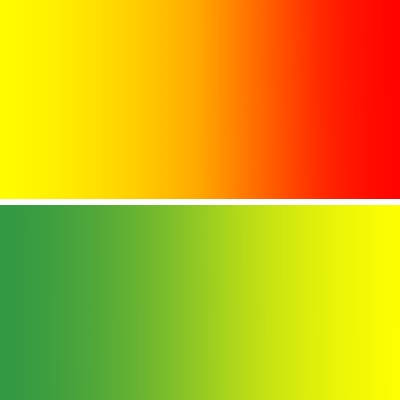

透明性のあるアクリル絵の具を、違う色の上に薄塗りすること。

下の色を活かす塗り方。

ウォッシュとの違いは下の色が乾いた後に塗ること。

例えば下地が青で、その上に透明な黄色を塗ると、薄っすらと緑がかります。

乾いて塗ってを何度か繰り返すと、徐々に緑になり、さらに重ねると黄緑になります。

パレットで最初から緑や黄緑を作ってから塗るのより、透明感や深み、ツヤが増します。

※グレーズは別記事で詳しく説明しているので、よかったらどうぞ。

→ 「グレーズ技法(グレンジング)とは」

3.スカンブル(スカンブリング、半透明)

グレーズは透明なアクリル絵の具を薄塗りする技法ですが、こちらは半透明の色を重ね塗りする技法です。

薄っすらとしか下の色が見えないので、グレーズのような多層構造の混色を期待しては使いません。

煙やモヤ、霧がかかったような表現と相性がよくなります。

または青空を青一色で塗った後で、青に似た色を数種類ほどスカンブルで塗り重ねると、離れて見たときに複雑な青空の色になります。

※スカンブルも別記事で詳しく説明しているので、よかったらどうぞ。

→ 「スカンブル(スカンブリング) 擦りぼかし技法」

4.スフマート(煙、ぼかし)

語源はイタリア語のFUMO(煙)で、輪郭線をぼかすこと。

レオナルド・ダ・ヴィンチが多用し、モナ・リザの背景にも使われている。

ただし、どうやってボカすのかという方法論は厳密なものではないようです。

輪郭線がぼやけていれば技法を問わないともいえます。

薄く溶いた絵の具を何度も何度も重ねて輪郭線をぼかす技法を指すこともあれば、絵の具が乾かないうちに隣り合った色どうしを画面上で混ぜて輪郭線をぼかす技法を指すこともあります。

ドライブラシによる輪郭線のボカシはスフマートではないと主張する向きがあるかもしれませんが、輪郭線がぼやけていればどんな技法を使ってもスフマートとい言えなくもないので、スフマートという言葉にこだわる人は現代では少数派でしょう。

レオナルド・ダ・ヴィンチが発明したと言われていますが、スフマートをどうやってやるかという技術論は伝承されていないので、決めつけるのは無理があります。

輪郭線がぼやけていれば結果としてスフマートということでいいのではないでしょうか。

5.ドライブラシ

乾いた下地の色の上に、水をほとんど含んでいない筆に薄っすらと絵の具を付けて、重ね塗りすること。

コツはカッサカサの状態になるまで不要な紙で拭って、もう色が付かないという状態にして塗ると失敗が少なくなります。

一度にやろうとするとベタッと湿った色を乗せることになり、かすれ具合や微妙なグラデーションの表現ができなくなります。

6.ウェットインウェット

水で塗れた状態の紙面に絵の具をおくこと。

ニジミやボカシの技法として使われます。

人工的ではない偶然の形、広がりが面白い表現になります。

塗れた色の上に、別の色を置くときにも使えます。

水彩絵の具でよく使われる技法ですが、水で多めに溶いたアクリル絵の具でもできます。

7.ウェットオンドライ

乾いた下地の色の上に塗り重ねること。

グレーズやスカンブルと同じ。

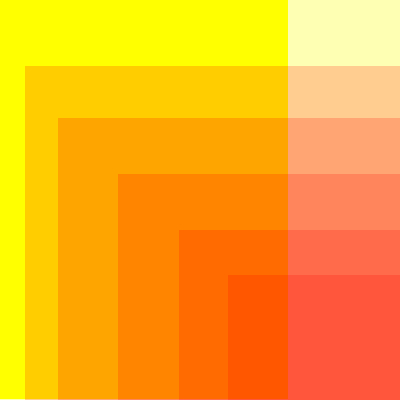

8.グラデーション

グラデーションは重ね塗りの技法の名前ではないですが、重ね塗りの技法を使うこともあるので、念のため記載しておきます。

例えば左側にAという色があり、右側にBという色があったとき、その境目をあいまいにして徐々に変化するようにしたいとき、重ね塗りの技法を使うことがあります。

AもBも湿っているときに乾いた刷毛で間を擦ってなじませる方法は重ね塗りとは関係ないですが、似ています。

AかBどちらかが乾いた状態で、上から新たに濡れた状態のアクリル絵の具を塗るのは重ね塗りになります。

すでに乾いた色Cに別の色Dを隣に塗るとき、色を徐々に近づけて境目をあいまいにするためには混色だったり、ウォッシュやグレーズ、ドライブラシを使ったり組み合わせたりします。

9.グラシ

画面全体(もしくは一部)に透明または半透明の色を薄く塗ること。

グレーズとほぼ同じですが、ある色彩効果を得るために「全体に塗る」ときはグラシと呼ぶことがあります。

カラーフィルムを全体的に被せるのに似ています。

グラシの目的は、完成した絵の色彩を落ち着かせるため、ツヤを与えるため、深みを与えるためなどがあります。

ほぼ完成した絵の全体に、水で限界近くまで薄めたアクリル絵の具をスポンジなどで、さ~っと塗るというとイメージが湧きますでしょうか。

薄っすらとコーティングする感じです。

まとめ

もう一度、この記事で説明した重ね塗り技法の一覧を載せます。

1.ウォッシュ(薄塗り)

2.グレーズ(グレージング、透明)

3.スカンブル(スカンブリング、半透明)

4.スフマート(煙、ぼかし)

5.ドライブラシ

6.ウェットインウェット

7.ウェットオンドライ(グレーズと同じ)

8.グラデーション

9.グラシ

やっぱりよく使うのはグレーズですかね。便利ですし。

水彩絵の具でもササッとやれば多少はできますが、しつこくやると下の色が溶けて滲んでしまいます。

アクリル絵の具は乾いた後なら何度でも重ね塗りできるので、大きなメリットの一つです。

重ね塗り技法はいろいろあって、いろんなサイトでバラバラに説明されています。

そのうち混乱するだろうなと思ったので、整理してみました。

お役に立てれば幸いです。

補足

ココに乗せた重ね塗り技法をすべて使えるようになれば、表現できる世界が飛躍的に広がります。

アクリル絵の具でも油絵のような複雑で写実的な絵にもかなり近づけるようになるので、じっくり時間をかけてでも挑戦してください。

(以上です)