フェルメール「牛乳を注ぐ女」

対角線構図とは、モチーフを対角線上に配置したもの。

例えば電車や新幹線が右上から左下に向かって迫ってくるように配置したり、山の尾根や海岸線が対角線上にあって画面全体を海側と陸側に分けるように配置したりする構図が考えられます。

| この記事で説明する項目の一覧です。

1.対角線構図の概要 |

それでは個別に解説していきます。

1.対角線構図の概要

モチーフや色の切り替わりなどを対角線上に配置したものです。

対角線は画面の中で一番長い直線となるため、動きを盛り込むこともできます。

シンプルだけど力強い、テーマも訴えやすい構図です。

画面を二分することで、安定感や対比構造を表現することもできます。

キッチリと対角線上にないといけない訳ではなく、多少のズレは構いません。

右肩下がりと右肩上がりの2種類があります。

2.対角線構図の種類、効果

対角線構図の主な利用のしかたは3種類あります。

① 一つのモチーフ(例えば橋や道路、木の枝など)を対角線に画面を貫くように配置

→力強さ、迫力、面白みのあるテーマを訴える効果があります。

② 複数のモチーフ(例えば人物や物)を対角線上に配置

→視線の誘導を促す効果があります。

③ 明暗や色彩などの明確な違いを対角線で二分するように配置

→三角構図に似た安定感を出す効果があります。

3.対角線構図の作品例

実際の作品を見ながら、構図を考察してみましょう。

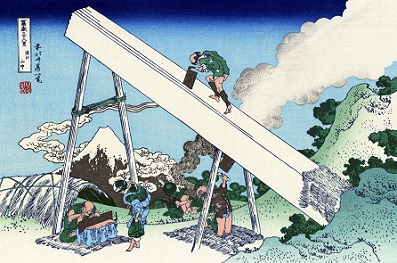

葛飾北斎「富嶽三十六景」の「遠江山中」

※木挽き(こびき)職人が対角線に座した大木の木材に乗り、大きなノコギリで挽いているダイナミックな構図です。

木材を支える足の中に富士山が収まっており、額縁構図にもなっています。

歌川広重の「東海道五十三次」の「庄野」

突然の雨なのでしょう。対角線に配された坂道を急いで下る人もいます。

坂道とほぼ直角に降る雨は強さと横風を感じさせます。

当時、西洋では雨を描くことはなく、衝撃を与えたそうです。

この作品は雨を一筋ずつ描くのではなく、陰影で巧みに表現しています。

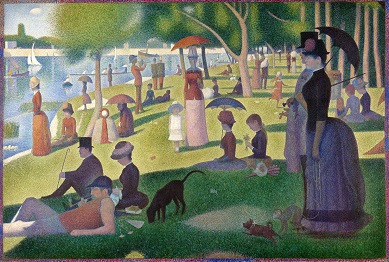

スーラ「グランド・ジャット島の日曜の午後」

Georges Seurat

言わずと知れたスーラの点描の代表作です。

制作に2年間もかかったそうです。

右上から左下の川岸が対角線に配されており、視線が奥へ奥へと誘導されますが、一番奥まった場所は2人の男女の頭部に重なり見えないため、今度は男女の全身に引き戻されます。

明るい場所から手前の日陰の部分に焦点が変わると、それまで暗い陰のように見えた芝生の緑が鮮やかな色彩を放ち始めます。

さらに足元にいる二匹の犬や寝ている人が左を向いているため、視線は画面の左下に誘導され、今度は対角線ではなく上へ上へと視線誘導されます。左上にはヨットの帆や雲が何となく画面の右へと誘導します。

このように視線は自然に誘導され、画面全体をくまなく見るように設計されています。

スーラ「アニエールの水浴」

Georges Seurat

※川岸がほぼ対角線に配され、画面の奥行きと広がりを感じさせます。

マールテン・ド・フォス 「エウロペの誘拐」

Marten de Vos

※フォスは16世紀後半に活躍したフランドルの画家です。

この絵は帝政ローマ時代の詩人オウィディウスの『変身物語』を題材にしています。

ゼウスがエウロペを誘惑するために真っ白な牛に姿を変えて近づき、背中に乗ったが最後、ゼウスの牛は一目散に海を渡り、クレタ島へ向かいます。

エウロペの左足が対角線に配され、対角線の左側が元いた場所になります。

ちなみにエウロペはヨーロッパの語源だそうです。

フェルメール「天文学者」

Johannes Vermeer

ルーベンス「キリスト昇架」

Peter Paul Rubens

ルーベンス「ヴィーナスとアドニス」

Peter Paul Rubens

※後半の絵はとりあえず載せただけになりましたが、時間があるときに考察を追加します。

(以上です)